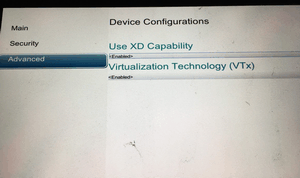

Biosアップデートファイルを実行してもUSBメモリやHDDへの書き込みがまったくうまくいかないHPのドライバの件です。

なにか私が間違えているのか?といろいろ検索してみますが、情報はほとんどなく、よくわかりません。

もしやWindowsでは認識できないファイルなのかと思いCygwinで

ls -a

find .

などやってみますが、やはり空っぽです。

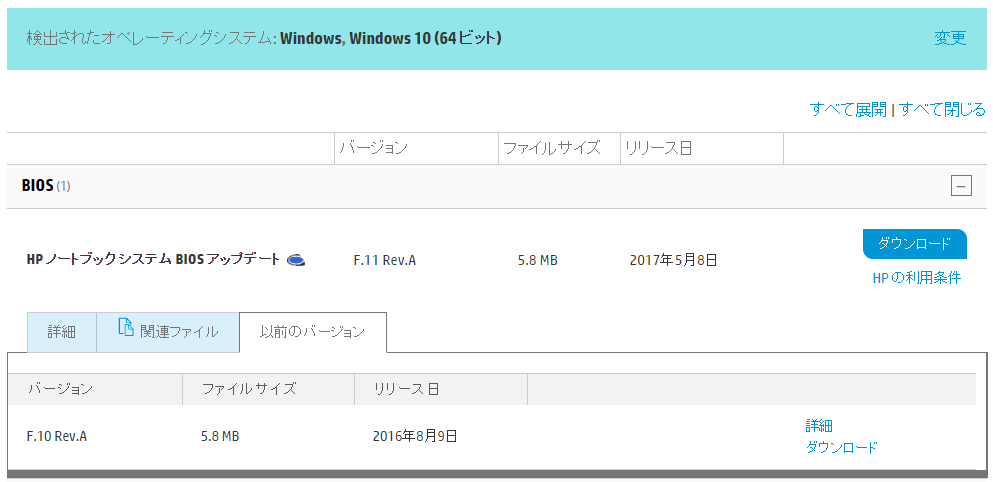

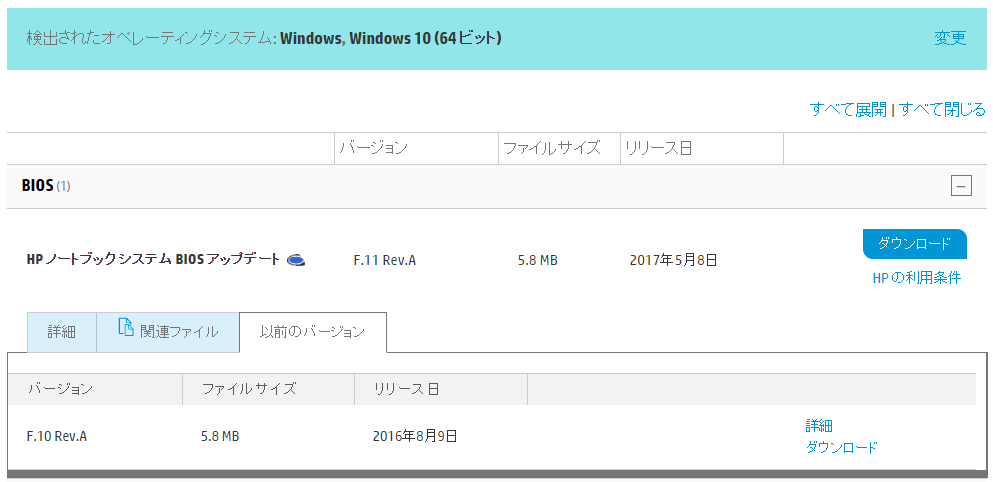

もしかすると、今インストールしているバージョンよりも古いBIOSだと書き出さない仕様なのでしょうか?

でも、それであれば「既に新しいバージョンがインストールされています」とダイアログを出せばいいだけなのでは??と疑問は更に深まります。

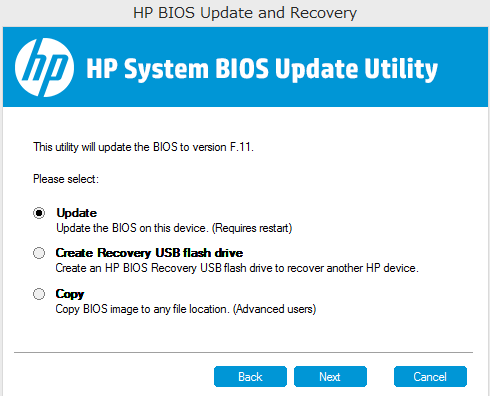

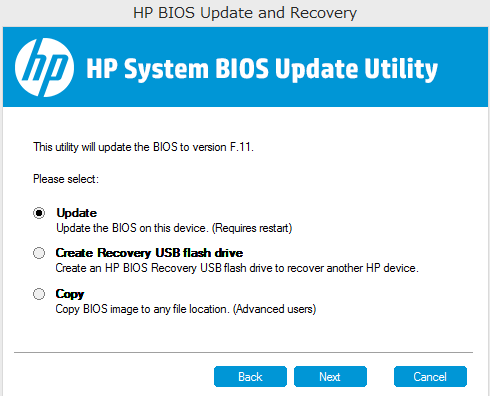

そもそも、なぜ一番上のupdateはグレーアウトしてしまうのでしょう?

やっぱり今の現状から判定しているのでは?と思えます。

HPのアップデート方法説明ページを発見

動画もありました。

説明によれば「Windowsが起動しなくなってしまった場合に、別のPCでBIOSアップデート媒体を作る手段」としてUSBがあると読めます。

そこで、方針転換で、別のPCにて実施してみました・・・。

ところが・・・。

どういうことが起きたかといいますと、「今度は実行自体ができない」状況になりました。

1段階目の解答はできるのですが、2段階目の「HP System BIOS Update Utility」がHP以外のPCでは起動しないのです。

Windows7では「実行できませんでした」のダイアログ、8、10では何も起動してこないし、無理やりexeをクリックしてみてもまったくの無反応でした。どうもHP(のPCかどうかの)チェックが入っているのではと疑われます。滑稽な話です。世の中のPCが全てHPだと思っているのでしょうかね・・・。

ところで、この動画でもUpdateがグレーアウトしていますね(2:28?のあたり)。

また、その前の解凍でUSBメモリを選択していますが、無意味です。

あれは単に「HP System BIOS Update Utility」を解凍しているだけなので。

開発と広報部隊の連携がうまく行っていないじゃ?という感じがしますよ。

無理やり解凍してみたら・・・

実はexeファイルというのは解凍ファイルで強引に解凍をすることが出来るのです。

そこで、解凍してみた所・・・。BIOSアップデートに必要そうなファイルがいくつか出てきました。最終的にはこれを何とかして使うしかなさそうです。

兎にも角にも、HPにアップされているファイルはおかしいので、きちんと検証してほしいです。

一応メールを投げてみましたが、担当者に届くかは不明です。。。