無料ドメインがオモシロイと思ってFreenomを紹介したんですけど、

どうもちゃんとHPを開設しないとリジェクトされてしまうみたい。

# 「HPがなかったからキャンセルしたよ」というメールが来て、確かにキャンセルされていました

というわけで、自PCでWEBサーバーを立てて・・・とも思いましたが、

いつチェックが来るかもわからないので、現実的ではないですね。

というわけで、そもそももっと簡単な方法あるじゃん、ということで家サーバーを紹介します。

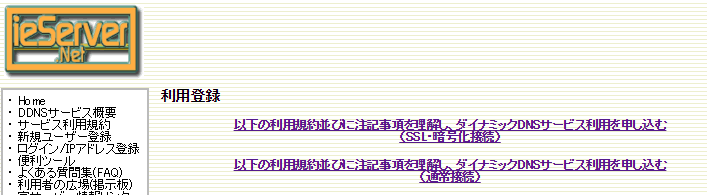

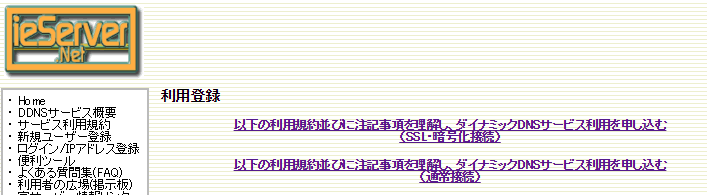

いにしえのDDNSサービス「家サーバー」

多分軽く20年前くらいからあるDDNSサービスの家サーバーを使わせていただきます。

簡単に言うとHPを自宅サーバーで公開するのにIPアドレスを公開する代わりにサブドメインを貸してくれる、っていうサービスです。

時々変化するIPを簡単に更新する機能も含んでいます。

が、今回はメールを受けるだけなので、手動で設定します。

設定方法

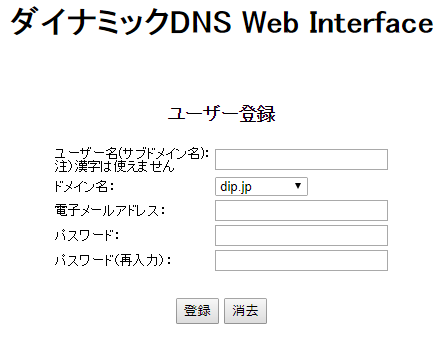

下側の常時接続を選びます。

登録項目はこれだけ。

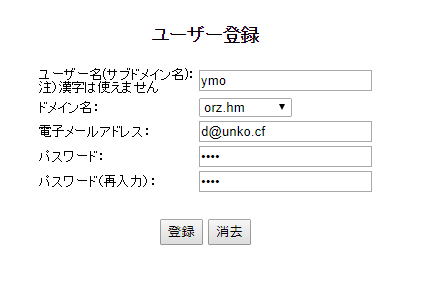

ドメインはプルダウンから選択します。orzなドメインがあり面白そうなのでこれにしました。

サブドメイン名は好きな文字列を記入します。

aとかabcとか簡単なものはすでにとられてしまっているので駄目でした。

でもあまり長いと入力が面倒なので短いほうが良いでしょう。ymoでやっと通りました。

もらえるドメインは「ymo.orz.hm」というサブドメインになります。

電子メールアドレスは素直にヤフーかgmailにしましょう。

パスワードは任意の文字列です。

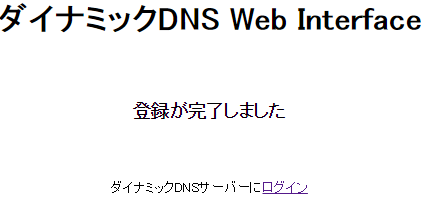

こうなれば成功。ログインを押します。

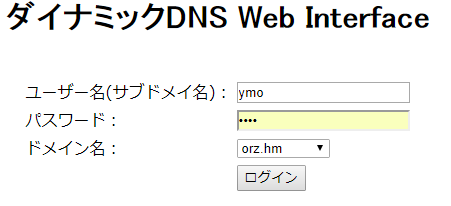

ログインしてみます。

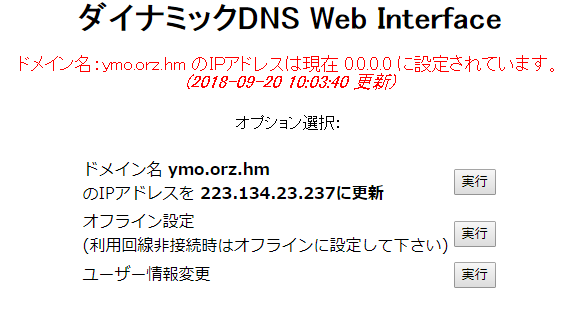

こんなシンプルなコンパネです。逆にいいですね。

赤字に注目。

つまり取得したドメイン「ymo.orz.hm」は0.0.0.0に向いているという意味です。

そこで、IPアドレス更新ボタンを押します。

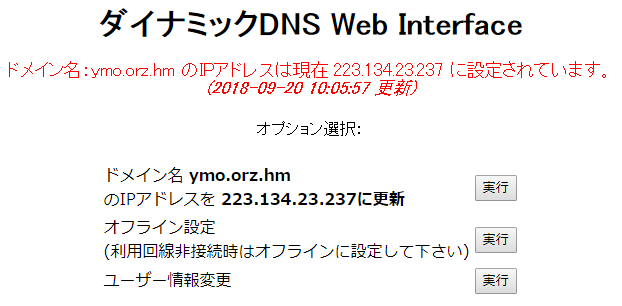

更新されました。

このIPは自PCのグローバルIPが自動で表示されているので、とっても簡単です。

すぐには使えない!

説明には4分ほどで設定が完了すると書いてありますが、30分ほど待っても使えませんでした。

pingを撃ってみます。

さくらインターネットから・・・

$ ping ymo.orz.hm

ping: cannot resolve ymo.orz.hm: Unknown host

DTIのVPSから・・・

$ ping ymo.orz.hm

ping: unknown host ymo.orz.hm

コマンドプロンプトから・・・

C:\Users\1>ping mlin.orz.hm

ping 要求ではホスト mlin.orz.hm が見つかりませんでした。ホスト名を確認してもう一度実行してください。

このような表示が出る場合は、まだDNSに行き渡っていないということです。

成功するとこうなります。

ymo.orz.hm [223.134.23.237]に ping を送信しています 32 バイトのデータ:

223.134.23.237 からの応答: バイト数 =32 時間 =7ms TTL=255

223.134.23.237 からの応答: バイト数 =32 時間 =7ms TTL=255

223.134.23.237 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=255

223.134.23.237 からの応答: バイト数 =32 時間 =35ms TTL=255223.134.23.237 の ping 統計:

パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、

ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):

最小 = 5ms、最大 = 35ms、平均 = 13ms

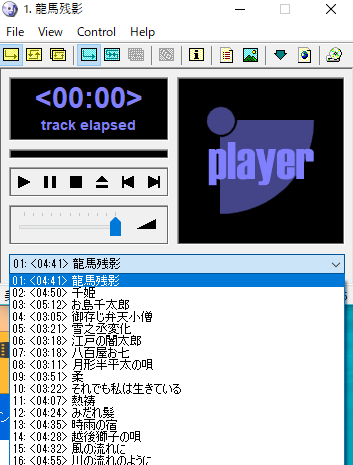

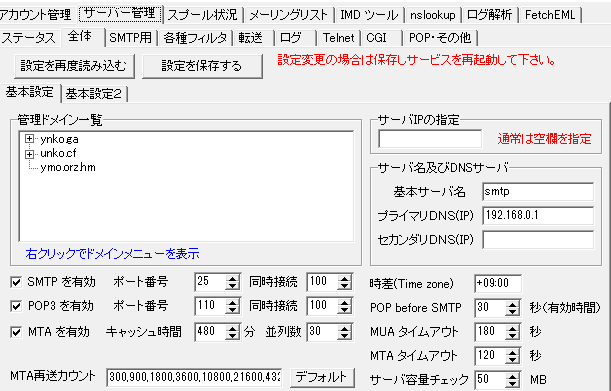

あとはPmailServerに設定するだけ!

こちらを参考に・・・

ドメインは上記で取得したサブドメインをそのまま入力すればいいです。

今回はサブドメインですけど、ドメインとして追加して良いようです。

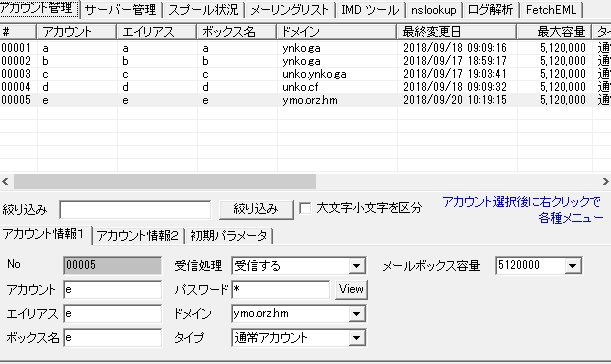

こんなふうにアカウントを追加します。

好きなだけアカウントは作れます。無限です。