isoファイルからブートUSBを作る方法もありますが、

それだと単純にインストーラーをUSB化できるだけですし、ライブCDをUSBに置き換えただけになってしまいます。

ここでは、USBメモリに通常にインストールをします。

仮にVMwarePlayerにて起動する

パソコンを1台用意できればそれに越したことはないのですが、もっと手軽にやるには仮想環境を使います。

VmwareでなくてもバーチャPCでもなんでも良いとおもいます。

- メモリ 1GB

- HDD(IDE) 2GB

この位を割り当てました。もっと小さくても行けるとおもいます。

HDDはデフォルトはSCSIになっているのですが、IDEにしないとインストール出来ませんでした。USBメモリを作るだけならHDD自体が不要ですけど。

- 他の Linux 3.x カーネル

を選択しました。たぶん他でもいけちゃうと思います。TinyCoreは32bitですので、64bitは選択していません。

一応確認してみますと

$ uname -r 3.0.21-tynycore

こんな感じになってます。

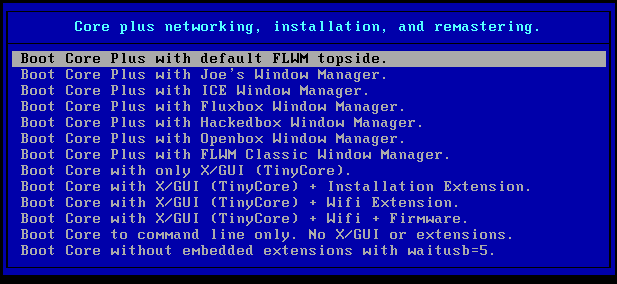

とりあえず、一番上のこれで起動

あっさり起動してくるので、

USBメモリを挿して、一番右のアイコンの四角いアイコンを右クリックして接続します。

(ポイントするとUSBメモリの名前がポップアップします)

接続するとホストとの接続は切断されます。

右から2番めのTC_Installをクリックします。

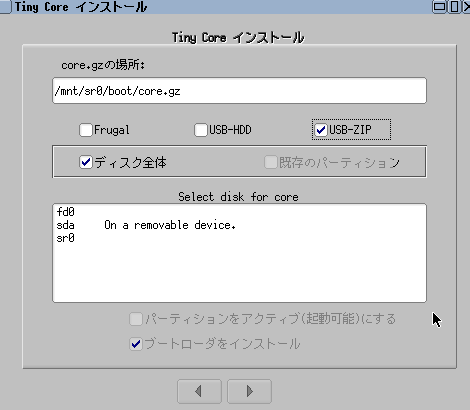

こんな窓が開きます。

USB-HDD と USB-ZIP がどのような違いがあるのかよくわかりません。

ためしにUSB-ZIPにしてみますとWindowsでも開けるようになるみたいです。かといえ、文末のようなファイルが少し見えるだけなんですよね・・・。

通常はUSB-HDDだと思いますが、ここではUSB-ZIPにしてみます。

sda がUSBメモリです。(On a removable device. と書いてあります)

sr0 は起動しているCD仮想ドライブです。

USBメモリを選択して、?ボタンを押します。

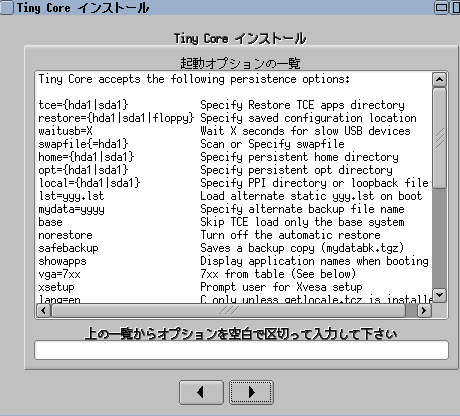

起動オプション一覧が出ますが、そのまま?をおします。

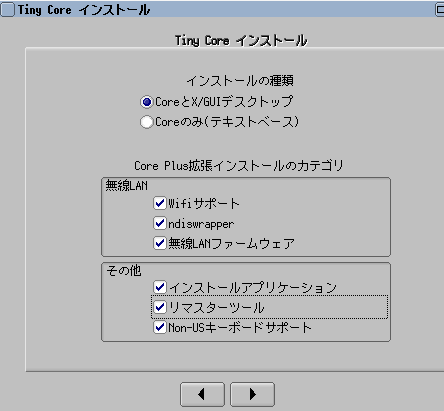

次は

無線LANとその他のチェックをすべてつけました。

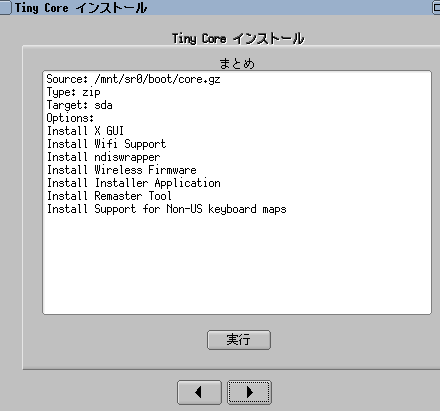

この画面が出るので「実行」ボタンを押します。

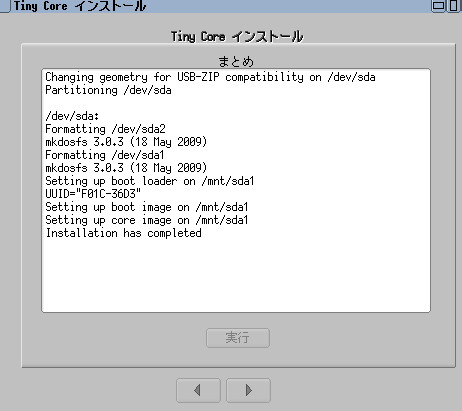

そうすると、USBメモリにインストールされます。

一番下に”completed”って出てますね。これで完了です。

窓は自動では閉じません。

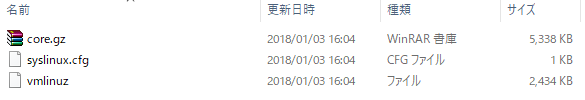

USB-ZIPでは

WindowsでUSBメモリを開いてみるとこんなふうになっています。

これで、TinyCoreLinuxの起動USBメモリが完成しました!

簡単ですね!